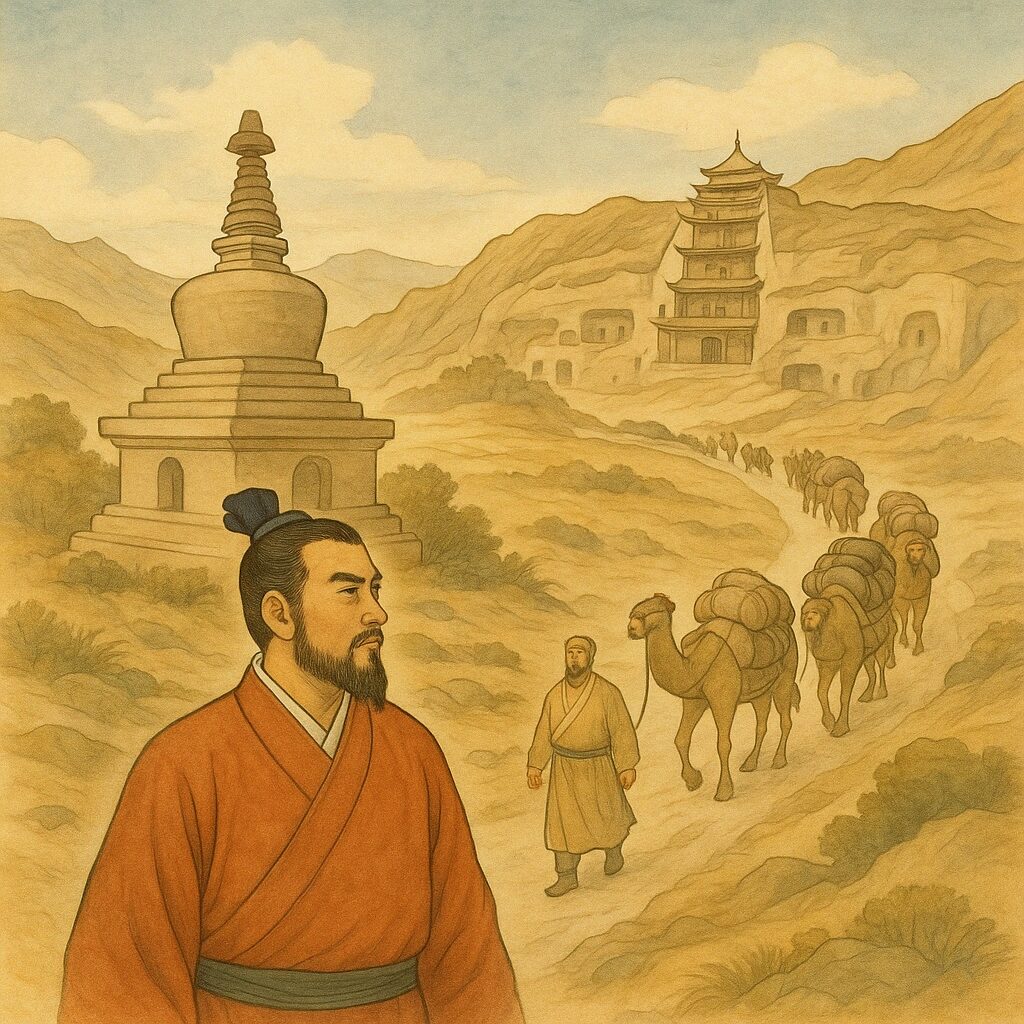

【大月氏へと出発する張騫使節団】

シルクロード。

この響きにどこかロマンを感じる人は多いかもしれません。

けれど、その壮大な道が地図に描かれるずっと前――

まだ誰も行き着いたことのない“西の果て”に向かって、

たったひとり、旅立った男がいました。

彼の名は、張騫(ちょうけん)。

命じたのは、漢の武帝。

しかしこの旅、順調にはいきませんでした。

捕まり、監禁され、逃げて、また捕まり――

それでも彼は果てしない砂漠と荒野を越え、見たことのない世界と出会い、

そのすべてを祖国に持ち帰ったのです。

張騫の目に映った風景とともに、あなたも西へ出発してみませんか?

文明がぶつかるとき──漢と匈奴、ふたつの世界の価値観

国境というものが、まだ“概念”でしかなかった時代。

誰がどこまでを自分のものと主張するか――

それは、力と知恵とタイミングの勝負でした。

紀元前2世紀、漢と匈奴は、そんな曖昧で危うい“世界の境目”に立っていました。

想像してみてください。

あなたが暮らす静かな村に、ある日突然、馬に乗った集団が襲来します。

家は焼かれ、食べ物は奪われ、守る術もないまま逃げるしかない。

しかもその集団は信じられないほどの速さで来て、何事もなかったかのように去っていく――

それが匈奴(きょうど)という存在でした。

紀元前2世紀の中国では、こうした光景が“現実”でした。

一方、匈奴は広大な草原を自由に移動し、羊や馬を育てて生きる遊牧民族。

移動しながら家畜を育て、定住せずフェルト製の移動式テントで暮らしていました。

境界線はなかったし、固定した家や畑は必要ありませんでした。

彼らにとっての富は、草と水と家畜、そして戦で得られる戦利品。

略奪も、貿易も、外交も、すべてが生きるための選択肢のひとつだったのです。

匈奴にとって、戦いとは“危険な例外”ではありませんでした。

むしろ若者の通過儀礼であり、栄誉ある行為。

だから漢の村を襲撃することも、彼らにとっては「日常業務」みたいなものであり、

“悪”という発想すらなかったかもしれません。

その違いが、やがて国家間の衝突にまで発展していきます。

前漢の初代皇帝・劉邦(りゅうほう)も匈奴と戦いましたが、結果は散々。

その後の数十年、中国は「和親政策」と呼ばれる事実上の“我慢外交”をとります。

財宝や姫を匈奴に贈って、どうにか攻撃を避けようとしていたのです。

でも――当時の皇帝・武帝は、違いました。

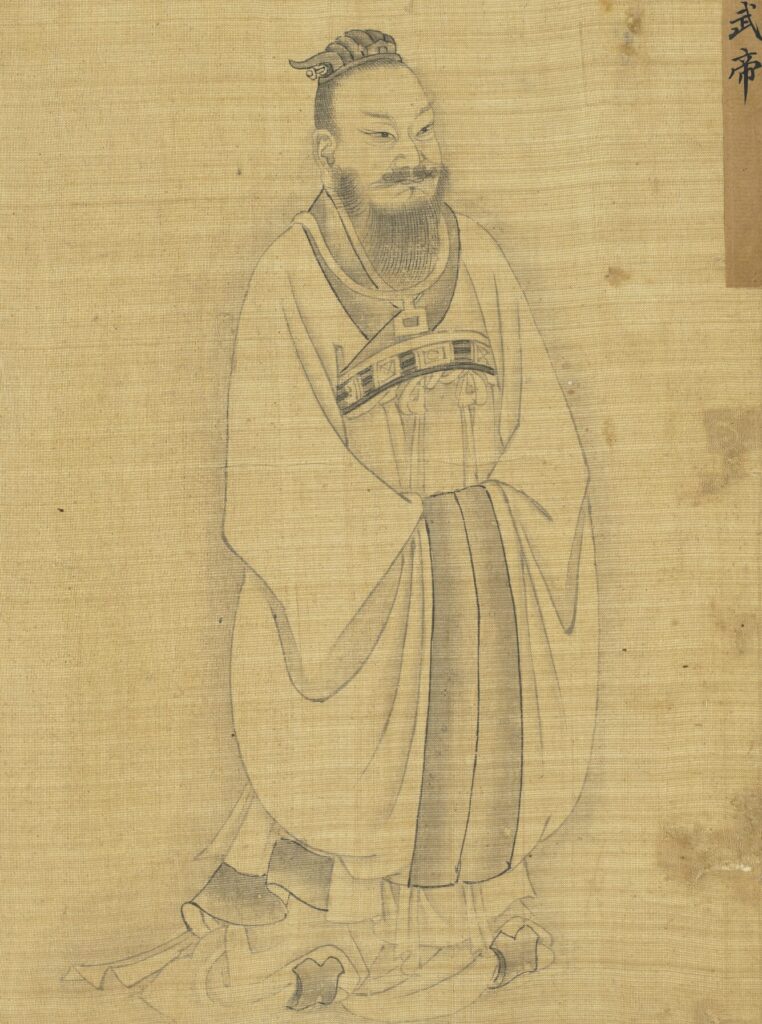

【漢の武帝】

なぜこちらが頭を下げ続けねばならない?

戦うべきだ。攻めるべきだ。

そして、挟み撃ちにしてやる。

武帝が目をつけたのは、“月氏(げっし)”という民族でした。

かつて匈奴に滅ぼされ、西へ逃れた遊牧国家です。

彼らの復讐心を利用できれば、強力な味方になるかもしれない。

武帝は考えました。

「西に使者を送り、月氏と同盟を結ぶ。その任務、誰が行ける?」

そのとき選ばれたのが、張騫(ちょうけん)という若き役人だったのです。

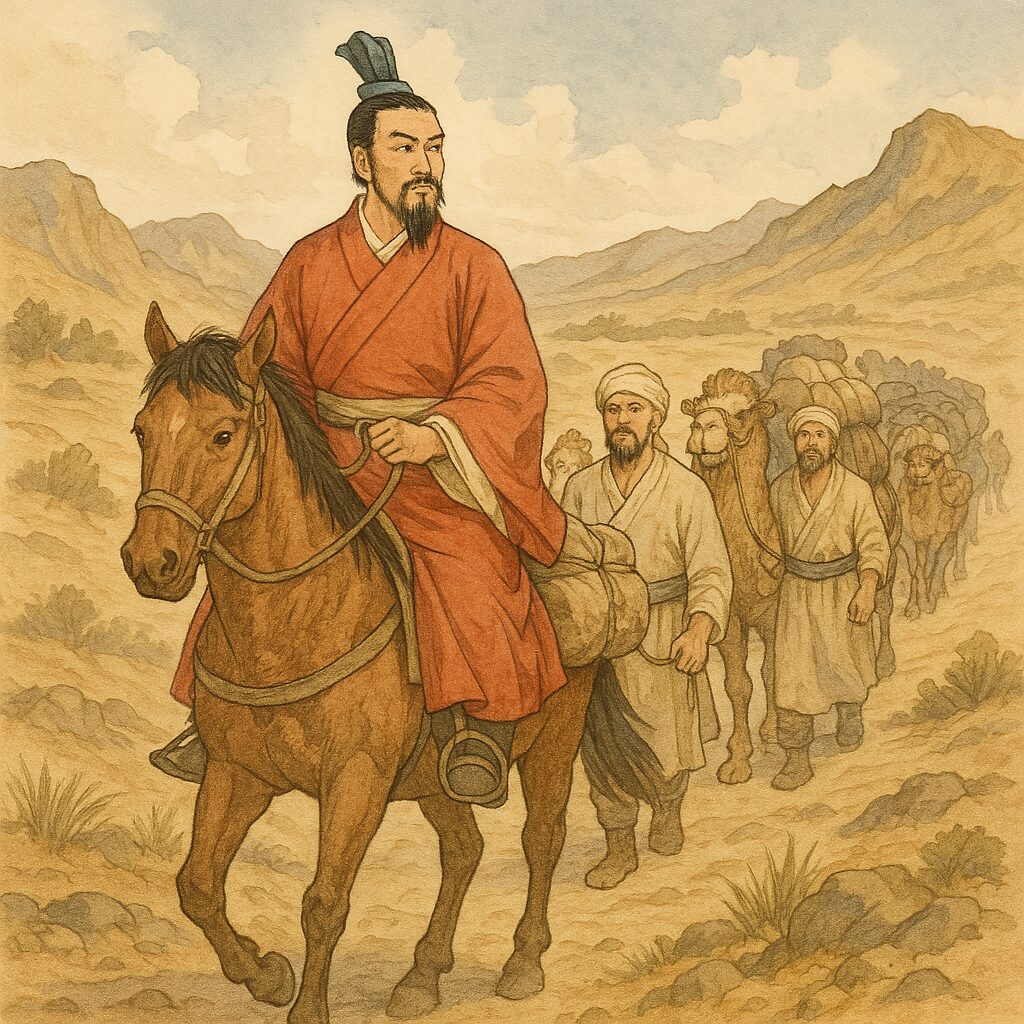

地図なき世界への最初の一歩、“シルクロード”と呼ばれる物語の始まり

紀元前138年。

張騫は、漢の武帝から重大な任務を受けました。

それは、西方の大地へ赴き、かつて匈奴に敗れて遠くへ逃れたとされる「月氏(げっし)」という民族を

探し出し、漢と手を結ぶよう説得するというものでした。

【張騫】

しかし、この旅は決して通常の外交ではありませんでした。

なぜなら月氏がどこにいるのかすら、正確には分かっていなかったからです。

地図はなく、道も整備されておらず、情報はおぼろげな伝聞ばかり。

まさに、“世界の果てを目指す旅”だったのです。

張騫は、百人近い随行者とともに西へと旅立ちました。

彼らが進んだのは、長安を離れ、河西回廊(現在の甘粛省)を抜け、まだ誰の記録にも残っていない大地――

砂漠と山脈の向こうに広がる未知の世界でした。

このとき、張騫の心には何があったのでしょうか。

敵地を越え、帰れる保証もない命がけの旅路。

それでも彼は、自分が歩くこの一歩が、やがて国の未来を変える“道”になるかもしれないと信じていたのかもしれません。

そして、この旅が後にシルクロードと呼ばれる交易路の先駆けとなり漢と西域、さらには中央アジア・西アジアを結ぶ歴史の扉を開く第一歩となるのです。

旅はいきなり予想外の展開へ

こうして張騫は、漢の武帝からの命を受けて、約100人の随行者とともに西方へと旅立ちました。

しかしその旅は、開始早々に想定外の事態を迎えます。彼らの一行は、途中で匈奴(きょうど)の領地を通過するルートに差し掛かり、あっけなく匈奴に捕らえられてしまったのです。

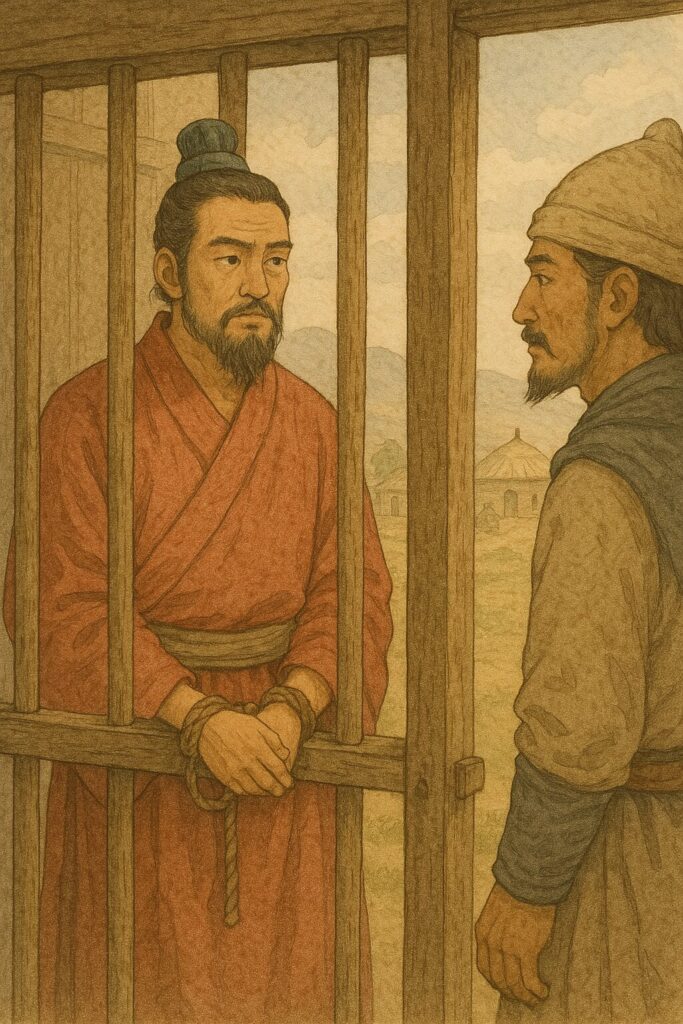

張騫は匈奴の都・龍城(りゅうじょう)へ連行され、以後なんと10年間にもおよぶ監禁生活を送ることになります。現代でいえば任務中に敵国で10年抑留されるようなもので、まさに絶望的な状況でした。しかし張騫はそこでくじけませんでした。彼は監視下にありながらも、匈奴の言語や風習を学び、草原の暮らしや政治体制を観察し、情報を蓄えていったのです。

しかも、この間に彼は匈奴の女性と結婚し、家庭を築いていたとも伝えられています。やがて匈奴の警戒が緩んだ隙をつき、張騫は共に捕らえられていた奴隷の間者・甘父(かんぷ)とともに見事脱出を果たしました。出発から10年、ついに彼は再び西方への道を歩み始めることになります。

道なき道を進んで

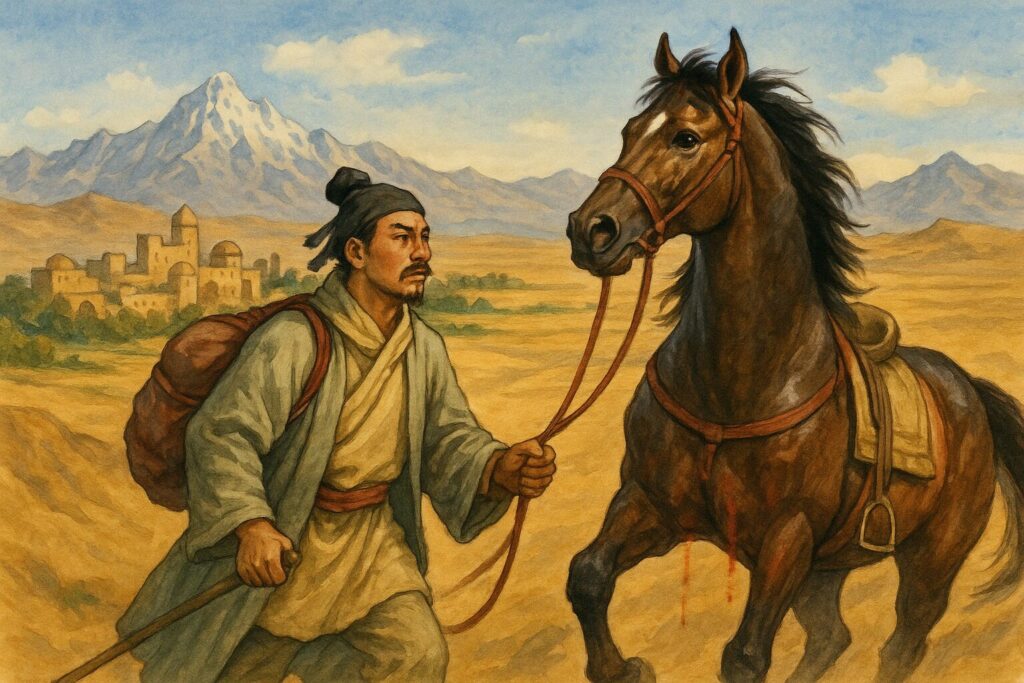

匈奴を脱出した張騫は、長い監禁生活の末にようやく自由の身となり、再び西方への旅を開始しました。

しかし、そこから目的地の大月氏にたどり着くまでは、さらに遠く、そして予測不能な旅の連続でした。

彼の進んだ道のりは、中国と西方世界をつなぐ“はじまりのシルクロード”と呼ばれるルートの原型となる場所で、現在の甘粛省からタクラマカン砂漠の北縁にあたる地域を通ったと考えられています。

張騫はまず、現在のトルファンやクチャのあたりを経由し、オアシス都市を頼りに西へと向かいました。

途中で立ち寄った「大宛(だいえん)」では、張騫はのちに中国を熱狂させる“汗血馬(かんけつば)”と出会います。

この馬は、体から血のような汗を流して走ると伝えられ、驚異的なスピードと持久力を備えた、まさに“軍馬の理想形”でした。この出会いは、武帝による馬の確保政策(武帝のフェルガナ遠征)のきっかけにもなり、後世に大きな影響を与えます。

さらに張騫は、康居(こうきょ)や休密(きゅうみつ)といった中継都市を経て、ようやくアム川流域――現在のアフガニスタン北部にたどり着きました。

そこが、彼の目的地である「大月氏」の居留地でした。

すれ違う思惑、張騫と大月氏

ついに張騫は、旅の目的地である大月氏(だいげっし)のもとにたどり着きました。

そこは現在のアフガニスタン北部、アム川流域に広がる肥沃な土地で、かつてアレクサンダー大王が築いた

バクトリア王国の旧領にあたる地域です。

ギリシャ文化の影響を色濃く残しつつ、インド・イラン・中央アジアの文化が交わる多文化都市圏となっており、漢の文化とはまったく異なる“もうひとつの世界”が広がっていました。

張騫は、長い旅路と過酷な監禁生活を経て、ようやく武帝の命を果たす機会を得たのです。

彼の使命は、大月氏と漢を結び、匈奴を挟み撃ちにするという同盟交渉でした。

かつて匈奴に王を殺され、故郷を追われた月氏なら、同じ敵を持つ漢の申し出に耳を傾けてくれる――

そう信じていたに違いありません。

しかし、張騫を待っていたのは、冷静な反応でした。

月氏の王たちは、もはや匈奴への復讐には関心を示していなかったのです。

新たな土地での暮らしは安定し、すでにインドや西アジアとの交易も始まっていました。

戦乱を乗り越えてたどり着いたこの地で、再び兵を挙げるつもりはない。

それが、大月氏の答えでした。

こうして、外交的な目的は失敗に終わります。

ですが、それでも張騫の旅は無駄ではありませんでした。

なぜなら、彼はこの地に至るまでのすべてを観察し、記録し、“世界の広がり”を漢にもたらすという偉業を果たしていたからです。

張騫は、東の漢が想像もできなかったような、西方の大国や異文化の存在、そして“人と物が行き交う道”の手触りを、肌で感じていました。

それは、後に“シルクロード”と呼ばれることになる、文明と文明を結ぶ架け橋の原型だったのです。

張騫、都へ還る

張騫は、大月氏との交渉に成果を得られないまま、帰国の途につくことになりました。

しかしその帰り道も、決して平坦ではありませんでした。

なんと彼は再び匈奴の支配地域を通らねばならず、途中でもう一度捕らえられてしまったのです。

それでも幸いなことに、今回は比較的短期間で釈放され、彼はついに漢の都へと帰還を果たしました。

出発から、実に13年の歳月が経っていました。

最初に旅立ったときの随行者はほとんど失われ、帰ってきたのは張騫と数名のみだったとも言われています。

しかし、その帰国が意味したものは、ただの生還ではありませんでした。

張騫は、外交任務そのものは成功しなかったものの、その旅の中で見て、聞いて、記録してきた“未知の世界”に関する膨大な情報を、武帝に報告しました。

それは、中央アジアの地理、気候、政治体制、物産、交易、民族構成、軍事力などに及び、漢にとっては想像の外にあった“西の世界”が、初めて具体的に可視化された瞬間だったのです。

特に注目されたのが、大宛の汗血馬(けんけつば)をはじめとする優れた軍馬や、パルティア(安息)経由で伝わるインドやローマの存在、そしてオアシス国家を結ぶ“道”がすでに存在しているという発見でした。

「そこには、漢とは違う文明が、確かに広がっている」

それが、張騫が命を懸けて持ち帰った“世界のかたち”でした。

武帝は張騫を大いに評価し、彼を「博望侯(はくぼうこう)」に封じました。

“遠くを望み、広く世界を知る者”という意味をもつその称号は、

まさに彼の旅を言い表すのにふさわしいものだったといえるでしょう。

地図のない旅が、地図に残る都市を生んだ

張騫の帰国は、漢の歴史においてひとつの転換点となりました。

彼が報告した西域の情報は、単なる地理的知識にとどまらず、

「漢の外に、別の文明世界が存在する」という事実を武帝に強烈に印象づけたのです。

そしてその数年後、張騫の旅路の要衝でもあった河西回廊の西端に、武帝の命によって「敦煌郡(とんこうぐん)」が設置されました(紀元前121年)。これは、漢が西域への“玄関口”をつくったという意味であり、まさに張騫の旅がきっかけとなって誕生した地であると言っても過言ではありません。

敦煌は、軍事的には匈奴に備えるための拠点であり、外交的には西域諸国と通交するための要所であり、

やがては東西交易のハブ、そして仏教文化の交差点へと発展していきます。

張騫が踏みしめた“地図のない道”は、その後の歴史の中で、誰もが通る“文明の道”へと変わっていったのです。

彼の旅がなければ、敦煌の建設はもっと遅れていたかもしれません。

あるいは、そもそもその必要性すら認識されていなかった可能性もあります。

そう考えると、敦煌という地は、張騫の遺産とも言えるのではないでしょうか。

旅は終わっても、道は始まった――張騫が遺したもの

張騫の旅は、思い描いた通りには進みませんでした。

仲間を失い、匈奴に捕らえられ、大月氏には期待を裏切られ…。

それでも彼は、歩くことをやめませんでした。

たどり着いたのは、目的地ではなく、まだ誰も見たことのない“世界の全体像”だったのです。

その歩みのひとつひとつが、後に続く人々にとっての“道”になりました。

砂漠を越えて、山脈を越えて、人と物と信仰が行き交うようになったのは、

彼が最初の一歩を踏み出したからです。

張騫の旅がなければ、敦煌も、シルクロードも、もしかしたらもっとずっと後の時代にしか生まれていなかったかもしれません。

交渉には失敗し、名声を求めて旅立ったわけでもない。

けれど彼は、“道をつくった人”として、地図に残らない場所にその名を刻んだのです。

国のために旅に出て、

世界の大きさを知り、

世界を国にもたらした男――

張騫の物語は、今なおシルクロードの風の中に、生きています。

コメント