古代ギリシアの人々は、自分たちの暮らす地中海の世界だけを「人間の住む場所」と考えていました。

その外側には大洋がぐるりと取り囲み、さらにその向こうは神々や伝説の生き物が息づく“未知の領域”。

世界の端は、本当に存在すると信じられていた時代です。

そんな時代に、その“空白”へ実際に踏み込んだ人物がいます。

後にアレクサンダー大王と呼ばれることになるマケドニアの若い王です。

アレクサンダーはよく「世界の果てを目指した英雄」と語られますが、実際の彼の行動は、それだけでは説明

できないほど複雑でした。

ギリシャの都市国家をまとめ、敵対していたペルシャ帝国を倒す──

そんな政治的・軍事的事情が彼を東へと向かわせた面もあります。

しかし同時に、アレクサンダーは幼い頃から学問に触れ、世界の広さや多様さに興味を持っていた

人物でもありました。

描かれていない世界を、自分の目で確かめたい。

その思いが、彼の歩みのどこかに確かにあったと感じさせます。

時代の常識を越え、青年はその“果て”へと歩き出します。

彼が歩いた道は征服の道であると同時に、当時の人々が知る“世界”という枠を押し広げていく道でも

ありました。

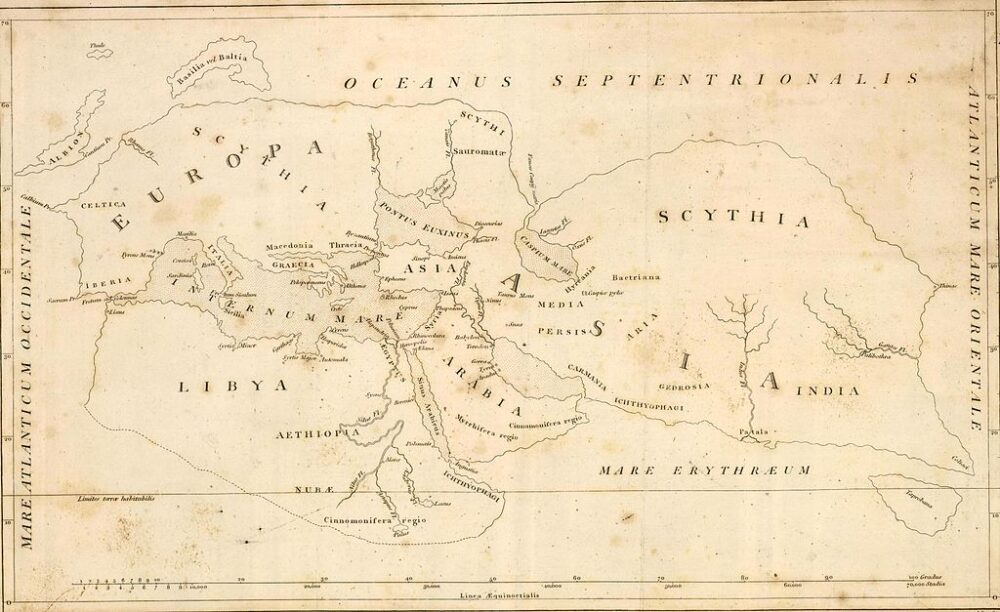

古代ギリシャ人が思い描いていた“世界のかたち”

アレクサンダーの時代、ギリシャ人が見ていた世界は、現代の地球儀とはまったく違うものでした。

彼らが知る世界は、地中海とその周辺だけ。

その外側には、人が住むかどうかもわからない広い空白が広がっていました。

当時の人々は、世界を大きく三つの陸地に分けて考えていました。

・ヨーロッパ

・アジア

・リビア(北アフリカ)

この三つの陸地を囲むように、大洋がぐるりと流れている――

そんな“円盤のような世界”を思い描いていたのです。

地図の外側は、完全に想像の領域でした。

そこには怪物や不思議な民族が住むといわれ、神々の世界が続いていると考える人もいました。

つまり、彼らの“世界”とは、海に囲まれた小さな円のようなもので、その外は神話と伝説が入り混じった曖昧な空白でした。

この狭い世界観の中で育ったのが、のちのアレクサンダー大王です。

彼が「世界の果て」を越えようとしたということは、当時の常識そのものを押し広げようとしたことでもありました。

幼いアレクサンダーが見ていた世界

アレクサンダーが生まれたマケドニア王国は、当時のギリシャ世界では“半ば辺境の国”として見られていました。アテネやスパルタのような華やかな都市国家に比べ、山が多く、素朴で、どこか田舎の雰囲気があったのです。

しかしその一方で、マケドニアは力を蓄えつつある“新しい勢力”でもありました。

父フィリッポス2世が軍制改革を進め、バラバラだったギリシャ世界をまとめつつあった時期です。

そんな王の子として生まれたアレクサンダーのまわりには、いつも政治の緊張と軍の気配が漂っていました。

幼い頃から、地図の上の国々が互いに争い、その向こうには巨大なペルシャ帝国が控えていることを知っていたはずです。

一方で、アレクサンダーにはしっかりと学問に向き合う時間も与えられていました。

教師として招かれたアリストテレスから、動物や植物の観察、医学、倫理、地理、そして文学まで、

幅広い知識を学んでいます。

本の中で広がっていた世界は、彼が実際に見たことのない土地ばかり。

ギリシャの外に広がるアジアの大地、ナイルの川を抱えるエジプト、遠い東にあるとされた巨大な国々。

彼にとって世界は、身近なマケドニアの山々と、本の中で語られる“広い世界”の二つでできていました。

そしてその“広い世界”は、多くがまだ地図に描かれていない場所だったのです。

フィリッポス2世がギリシャをまとめ、いずれはペルシャと戦う計画を立てていたこと。

アリストテレスが、地球はもっと広いと考えていたこと。

その二つが、少年の心に大きな影響を与えていたのは間違いありません。

政治の現実と、学問が示す未知の世界。

その両方に触れたアレクサンダーは、やがて“地図の空白”へと足を踏み出していくことになります。

青年となったアレクサンダー、東への一歩

アレクサンダーが王位を継いだのは、わずか二十歳のときでした。

父フィリッポス2世が暗殺され、王宮は混乱の中にあり、周辺の諸部族やギリシャの都市国家は一斉に

マケドニアから離れようと動き始めます。

若い王にとって、国をまとめるだけでも大仕事でした。

しかしアレクサンダーは即座に行動し、反乱の火種を素早く鎮めていきます。

彼の決断の速さと軍の統率力は、このときすでに際立っていました。

ギリシャ世界が再び静まると、彼は父が遺した“もう一つの大きな仕事”に向き合うことになります。

それが 東方──ペルシャ遠征 でした。

ペルシャ帝国は当時、世界でもっとも広い領土を持つ巨大国家。

ギリシャにとっては長年の宿敵でもあり、フィリッポス2世はこの大国を討つ計画を練っていました。

アレクサンダーにとって、それは政治的にも軍事的にも避けて通れない課題でした。

しかし彼は、ただ父の計画を受け継いだだけではありません。

幼い頃に学んだ世界の広さ、本の中でしか知らなかった遠い土地への興味、そして「世界の端がどこにあるのか」を自分の目で確かめたいという思いが、この遠征に向き合う彼の背中を押していたのは確かでしょう。

若い王はついに軍を率いて、地中海世界の外へ、自分が本でしか知らなかった大陸へと歩き出します。

ここから、“地図に描かれていない世界”を埋める旅が始まるのです。

ペルシャ帝国との対峙

ペルシャ帝国は、アレクサンダーが向き合った最初の巨大な壁でした。

西アジアからエジプト、そしてインダス川の方向へと広がる領土は、当時としては想像もできないほど大きく、ギリシャ世界とは規模の違う文明が築かれていました。

ギリシャ人にとってペルシャは、単なる「遠い国」ではなく、長年の宿敵でもありました。

かつてペルシャ軍はギリシャに大軍で攻め込み、アテネや多くの都市がその脅威にさらされています。

その記憶は、何世代にもわたって語り継がれてきました。

しかしアレクサンダーは、その大国をただ“敵”としてだけ見ていたわけではありません。

彼は幼い頃から、異文化の歴史や制度を学んでおり、ペルシャが持つ高度な行政機構や豊かな文化を理解していました。

ペルシャの王ダレイオス3世に対しても、単純な憎しみではなく、「自分とは違う世界の大きさ」として向き合っていた節があります。

それでも戦いは避けられませんでした。

小アジアに上陸してから最初の会戦、続くイッソスの戦い、そして決定的な勝利となったガウガメラの戦い。

アレクサンダーの軍は、数の上では劣勢でありながらも、機動力と統率力で勝利を重ねていきます。

ペルシャ帝国が崩れ始めると、アレクサンダーは多くの都市で略奪や破壊を行いました。

戦場の現実は厳しいもので、戦いの後には街が焼け落ち人々が傷つく場面もありました。

しかしその一方で、伝統ある王都では現地の行政や儀式を尊重し、文化や人材を取り込もうとする姿勢も見せています。ときに現地の伝統や服装、儀式を柔軟に取り入れるなど、彼にとってこの遠征は、「敵を倒す」よりも「別の世界と向き合う機会」に見えていたのかもしれません。

ペルシャ帝国との対峙は、アレクサンダーが「地中海世界の王子」から「世界の広さを体感した人物」へと変わっていく節目でもありました。

戦いを重ねるたびに、彼が知る“世界”の輪郭は、少しずつ広がっていったのです。

“地図の空白”へ踏み込む東方の旅

ペルシャの王都を制し、その支配者として迎えられても、アレクサンダーは歩みを止めませんでした。

彼の視線は、さらにその先、ギリシャでもペルシャでも“詳しい地図を持たなかった領域”へ向けられていました。

その東方──中央アジアへ足を踏み入れると、景色はこれまでの世界とはまるで違いました。

乾いた高原、果てしない砂漠、川沿いに点在するオアシス。

ギリシャの人々が想像してきた「異世界」のような風景が、そこには広がっていたのです。

この地域は、のちに“シルクロード”と呼ばれる商道の一部となる場所ですが、アレクサンダーの時代、ギリシャ人にとってはほとんど未知の土地でした。

地図にも伝承にもはっきりと記されていない、まさに“空白の領域”です。

遠征軍の行軍は困難を極めました。

急峻な山岳地帯、反抗する部族、過酷な気候。

戦いというより、土地そのものと向き合う日々が続きました。

しかしアレクサンダーは、その土地の文化や人々との交流を重ねながら、少しずつ中央アジアの奥へと進んでいきます。

バクトリアやソグディアナといった地域に達した頃には、彼の遠征は単なる征服ではなく、その土地を理解し、

仲間に引き入れる試みへと変わっていました。

このあたりから、アレクサンダーが追い求めていたものは「領土」ではなく、

“地図に描かれていなかった世界の実像”

であったことが見えてきます。

さらに東へ向かうと、遠征軍はインドの地に差し掛かります。

そこは、ギリシャ人にとって“太陽が昇る方向の果て”と語られてきた場所でした。

大河インダスを渡り、巨大な象を伴うインド軍と対峙したとき、アレクサンダーは、とうとう伝説と現実が交わる地に立ったといえます。

彼がどこまで“世界の果て”を想像していたのかは分かりません。

しかしこの頃には、当初の地中海世界とはまったく違う風景──

山岳、密林、巨大な河川、見たこともない動物や文化──

そうしたものが、彼に新しい“世界の広さ”を教えていたはずです。

アレクサンダーの遠征は、戦いであり、また探検でもありました。

彼にとって中央アジアからインドへ向かう道のりは、“空白の地図”が少しずつ埋まっていく過程そのものだったのです。

世界の果てに辿り着いたとき──ヒュパシス川の挫折

インド北西部の深い森を抜け、ヒュパシス川(現在のビアース川)へと達したとき、アレクサンダーは「東の果て」が目前にあると信じていました。

ギリシャで学んだ知識では、この先に広がる国々は、神話と伝承が入り交じった土地でした。

太陽が昇る方向の“限界”が、もうすぐそこにあると考えていたのです。

しかし、ここでアレクサンダーは予想外の壁にぶつかります。

立ちはだかったのは、敵でも地形でもなく、共に戦ってきた兵士たちの心そのものでした。

長い遠征に疲れ果てた兵士たちは、これ以上の前進を拒んだのです。

中央アジアの山岳地帯、砂漠、インドの激しい雨季……

彼らはすでに限界に近い状態でした。

アレクサンダーは説得を試みます。

まだ見ぬ世界があること、

その先こそ、旅の目的地であること。

自分たちはここまで来たのだ、と。

しかし、兵士たちの気持ちは変わりませんでした。

誰も、もう一歩も前へ進みたくなかったのです。

この日は、遠征を開始して以来初めて、アレクサンダーの言葉が軍全体を動かせませんでした。

ヒュパシス川の前で、彼は静かに立ち尽くしたと言われています。

“世界の果て”だと思っていた場所は、地図の空白が終わるはずの地点は、実際にはまだ遠く、その先には広大なインド亜大陸が続いていました。

しかしアレクサンダーにとって、この挫折は単なる敗北ではありませんでした。

彼は、世界は自分が思っていたよりもはるかに広く、神話や伝承だけでは語りきれない現実が横たわっていることをこのとき強く感じ取ったはずです。

地図に描かれていない領域は、想像よりも大きく、違う形で存在していたのです。

最終的に、アレクサンダーは進軍を断念し、引き返す決断を下しました。

その判断は、若い王にとって少なくとも“心の中では”敗北に近いものだったかもしれません。

しかし、ヒュパシス川で立ち止まったことで、彼の旅は“征服の道”から、

“世界の広さを知った旅”へと静かに姿を変えていきました。

ここが、アレクサンダーが初めて

「世界は私の想像を超えて広い」

と実感した瞬間だったのかもしれません。

アレクサンダーが見た“世界の広さ”と、その後

ヒュパシス川での決断を下したあと、アレクサンダーは自軍を西へと引き返させました。

その道のりは、往路以上に厳しいものでした。

過酷な砂漠を通過する過程で多くの兵士が命を落とし、遠征軍の疲弊は決定的なものとなります。

しかし、アレクサンダー自身にとって、この帰還の旅は戦い以上に“学びの時間”だったのかもしれません。

中央アジア、インド、そしてペルシャ。

彼が歩いた道のりのどこにも、ギリシャで思い描いていたような“世界の端”はありませんでした。

それどころか、東へ行けば行くほど景色は変わり、人々は異なる言葉を話し、知らない文化と出会い、世界はむしろ果てしなく広がっていくように感じられたはずです。

世界には終わりがある。

その向こうには神々の領域がある。

そんな古代ギリシャの常識は、アレクサンダーにとってすでに意味を失い始めていました。

彼が見たのは、世界は思ったより狭くないし、想像していた形とも違う、という現実でした。

“征服者”から“新しい世界の王”へ

帰還後のアレクサンダーは、ただの征服者としてペルシャ帝国を受け継ぐつもりはありませんでした。

彼はギリシャ文化と東方文化を融合させた新しい統治モデルを作ろうと動き始めます。

- ペルシャ式の衣服を身につける

- 現地の貴族と積極的に婚姻関係を結ぶ

- 地元の行政官を重用する

- 兵士にも東方の習慣を取り入れさせる

これらの政策はギリシャ人の反発も招きましたが、アレクサンダーは自分が見てきた“世界の広さ”に基づいて行動していたように見えます。

遠征の途中で、彼が敵国の文化を尊重し、取り入れようとしていた理由は、単なる政治的計算だけではなかったのでしょう。

旅の中で、「世界は一つの文化だけでは語れない」という現実を、彼は身をもって知ったのです。

それでも旅は終わった

紀元前323年、アレクサンダーはバビロンで突然倒れます。

享年33。

彼がどのような未来を描こうとしていたのか、その答えはついに語られることはありませんでした。

ただ一つ確かなのは、アレクサンダーの生涯が、当時の人々が知る“世界の大きさ”を決定的に変えたということです。

ギリシャにとっては未知の地だった東方が、彼の遠征によって具体的な地名と人々を持つ“現実の世界”となった。

地図の空白は埋まり、文化が交わる場所が生まれ、世界は以前より広く、そして複雑になりました。

アレクサンダーの旅は英雄譚ではなく、世界の見方を更新していく過程そのものだったのかもしれません。

彼は“世界の果て”には辿り着けませんでした。

しかし、「世界は思った以上に広い」と気づいたその瞬間こそ、アレクサンダー自身にとっての“果ての意味”だったのでしょう。

世界をつなぐ都市、アレクサンドリア

アレクサンダーが遠征の途中で築いた都市の中で、もっとも後世に大きな影響を残したのが、エジプトに建設された アレクサンドリア でした。

彼自身がその街の完成を見ることはありませんでしたが、「ギリシャの知」と「エジプトの伝統」が交わる新しい都市をこの場所に築くという決断は、アレクサンダーの“広がっていく世界観”を象徴するものでもあります。

アレクサンドリアは彼の死後、プトレマイオス朝の時代に大きく発展し、やがて世界最大の学問の拠点──

アレクサンドリア図書館へとつながっていきます。

ここには、ギリシャだけでなく、エジプト・ペルシャ・インド・メソポタミアなど、広大な地域の知識と記録が集められました。

アレクサンダーが遠征の中で見聞きした多様な文化、異民族への理解、そして「世界を一つにまとめたい」という思いがなければ、この図書館は生まれていなかったかもしれません。

“知が海のように流れ込む場所”としてのアレクサンドリア図書館は、アレクサンダーの旅の延長線上にある都市です。彼が見た“世界の広がり”が、そのままひとつの街のかたちになったとも言えます。

おわりに──アレクサンダーが見せてくれた“世界の広さ”

アレクサンダーの旅は、彼が思い描いた“世界の果て”には届きませんでした。

しかしその歩みは、当時の人々が抱いていた世界観を大きく揺さぶり、地中海の外に広がる土地を、

神話ではなく“現実の世界”としてつなぎ始めました。

もし彼が存在しなかったとしたら、東と西の文化がここまで早く交わることはなかったかもしれません。

ギリシャの学問がアジアへ広まることも、アジアの思想や技術が地中海世界へ伝わることも、まったく違う形になっていたでしょう。

一方で、もしアレクサンダーがもっと長く生きていたら──

彼の築いた巨大な帝国はそのまま維持され、さらなる広がりを見せていたかもしれません。

その場合、彼の視線は東方だけでなく、次第に西へも向いていた可能性があります。

その西には、台頭しつつあったローマ共和国がありました。

まだ小さな勢力だったとはいえ、後の地中海世界を支配する国です。

歴史家の中には、「もしアレクサンダーが健在のまま西へ向かっていたら、ローマは地中海の覇権を握れなかったかもしれない」と考える者もいます。

どちらの未来も、実際の歴史には現れませんでした。しかし、この二つの“もし”を思い浮かべると、アレクサンダーという人物がどれほど世界の在り方に影響を与えたのか、理解できる気がします。

ヒュパシス川で足を止めた青年は、“世界の果て”を見つけることはできませんでした。

けれどその旅は、人々の世界観そのものを塗り替え、地図に残っていた空白を埋めていくことになりました。

私たちが暮らすこの世界は、アレクサンダーの遠征が生んだ変化の延長線上にあるのかもしれません。

コメント