かつて海は、

人類にとって「越える場所」ではありませんでした。

陸地の先に広がる青い世界は、

資源でも航路でもなく、

戻ってこられなくなるかもしれない境界線だったのです。

船はあっても、

どこを進んでいるのかが分からない

風は吹いても、

それが味方か敵か分からない。

星はあっても、

それが道しるべになるとは、

誰も確信できませんでした。

それでも人は、

試し、引き返し、失敗を重ねながら、

少しずつ海へ出ていきます。

やがて海は、

恐れる場所から、測れる場所へと変わりました。

星の高さを測り、距離を推定し、

風を計算し、沈まない形を考える。

航海は勇気だけでは成立しません。

世界を数字と仕組みで捉え始めたとき、

人はようやく「海を越える」ことを

現実のものにしました。

ここでは、

船と航海術がどのように進歩し、

世界の輪郭を広げていったのかを、

数理と科学の視点から見ていきます。

なぜ人は沿岸から離れられなかったのか

人が海へ出るようになってからも、

その航海の多くは陸が見える範囲に限られていました。

それは、海が怖かったからではありません。

離岸することが、合理的に危険だったからです。

まず、位置が分かりませんでした。

陸を離れた瞬間、

自分がどこにいるのか、

どちらへ進んでいるのかを示す手段がほとんどなかったのです。

海の上には、道標がありません。

進んでいるつもりでも、

実は流されているだけかもしれない。

戻っているつもりでも、

違う方向へ進んでいる可能性もある。

陸が見えていれば、

少なくとも「戻る方向」は分かります。

山の形や海岸線は、

当時にとって唯一信頼できる現在地情報でした。

さらに風は、思い通りに扱えるものではありませんでした。

帆はあっても、

風向きが変われば船は簡単に流されます。

向かいたい方向よりも、

風が許す方向に進むしかなかったのです。

船そのものも、

長距離航海を前提にした構造ではありませんでした。

積める物資は限られ、

水や食料が尽きれば航海は終わります。

壊れたときに修理できる場所も、海の上にはありません。

つまり当時の航海とは、

「どこまで行けるか」ではなく、

「確実に帰ってこられるか」を最優先に考える行為でした。

では、人はどうやって

この制約を越えていったのでしょうか。

その鍵となったのが、

海や空を感覚ではなく、測る対象として捉えるという発想でした。

星と太陽を測るという発想

沿岸から離れられなかった理由は、

自分がどちらを向いているのか分からなかったことでした。

海の上では、

右も左も同じ景色が続きます。

進んでいるのか、流されているのかも、

感覚だけでは判断できません。

そこで人は、

変わり続ける海ではなく、

毎日ほぼ同じ動きをする空を基準にしました。

たとえば昼。

太陽は朝に東から昇り、

昼には南の空でいちばん高くなり、

夕方には西に沈みます。

船の上でも、

太陽が真上に近づいたときが正午です。

そのとき、

太陽のある方向が南、

影が伸びる方向が北だと分かります。

夜も同じです。

北の空には、ほとんど動かない星があります。

それが北極星です。

その星が見える方向が、

いつでも「北」でした。

船は揺れますが、

太陽や星の動きは変わりません。

何度も確かめれば、

おおよその向きは必ずつかめます。

こうして人は、

陸が見えなくても、

海の上に見えない東西南北を描けるようになりました。

航海は、

勘に頼るものから、

確かめながら進むものへと変わっていったのです。

進んだ距離はどうやって知ったのか

方位が分かるようになっても、

航海にはまだ大きな問題が残っていました。

どれだけ進んだのかが分からなかったのです。

海の上には、距離を示す目印がありません。

昨日より遠くへ行ったのか、

同じ場所を行き来しているのかも、

景色だけでは判断できませんでした。

そこで人は、

距離そのものを測ることをあきらめ、

時間と速さから推測するという方法を選びます。

考え方はとても単純です。

「この速さで、この時間だけ進んだなら、

おそらくこれくらいの距離を進んだはずだ」

という発想でした。

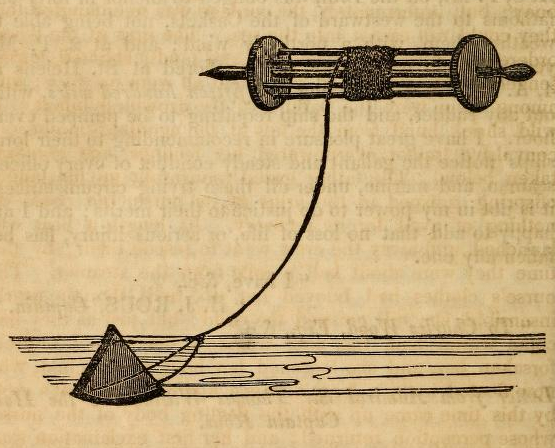

速さを知るために使われたのが、

船の後ろに流す一本のロープです。

そのロープには、一定の間隔で

結び目が作られていました。

船が進むと、

ロープは海に引き出されていきます。

同時に砂時計をひっくり返し、

砂が落ちきるまでの間に、

いくつの結び目が流れ出たかを数えます。

結び目が多ければ速い。

少なければ遅い。

とても素朴な方法です。

この結び目の数を表す言葉が、

「ノット(knot)」でした。

ノットとは、もともと速さの単位ではなく、

ロープに刻まれた結び目そのものを指す言葉です。

速さは、計算ではなく、結び目を数えることで確かめられていました。

もちろん、この方法は正確ではありません。

波や風によってロープの動きは変わりますし、

砂時計の時間にも誤差があります。

それでも、

まったく分からない状態に比べれば、

距離を考えるための共通の目安が手に入りました。

なぜ東西の位置(経度)は分からなかったのか

方位が分かり、

速さと時間から進んだ距離も考えられるようになりました。

それでも航海には、

どうしても越えられない壁が残っていました。

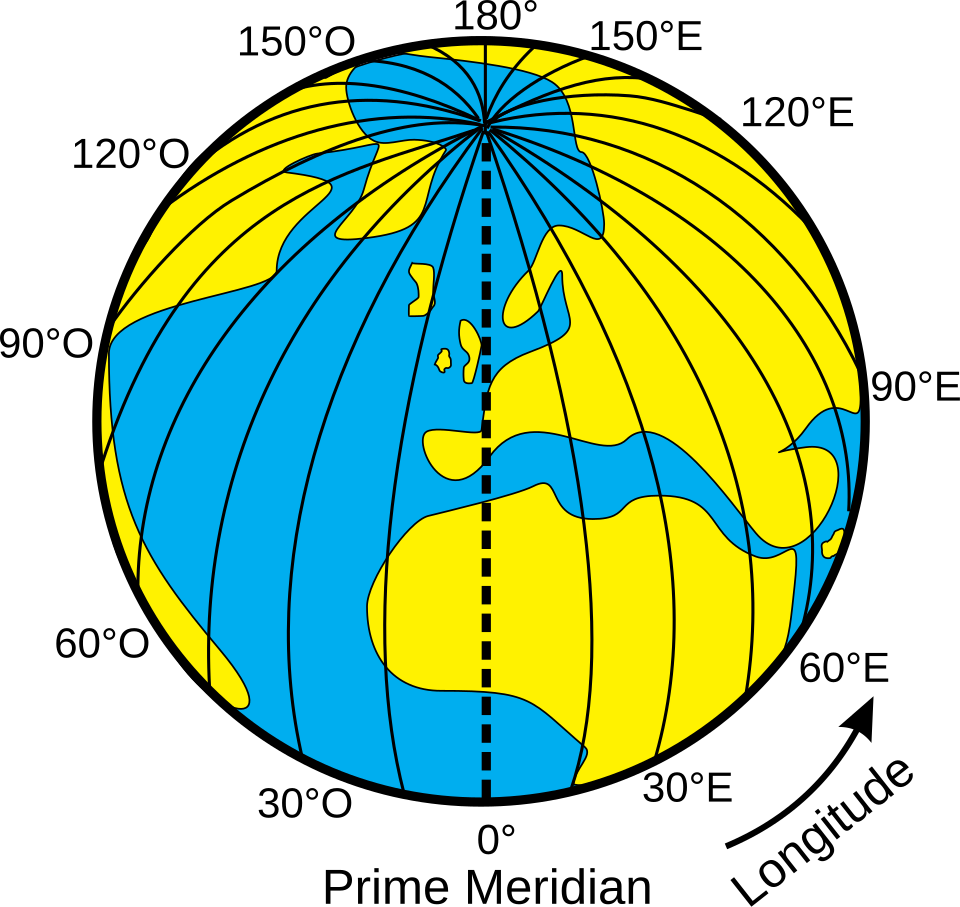

それが、

自分が東西のどこにいるのか分からないという問題です。

太陽や星の高さから分かるのは、

南北の位置でした。

赤道からどれくらい北か、南かは、

空を見ればおおよそ判断できます。

しかし東西方向には、

同じような基準がありません。

空を見上げても、

「昨日より東にいるのか、西にいるのか」を

直接教えてくれるものはなかったのです。

実はこの問題、

時間が分からなければ解けないという性質を持っていました。

地球は一日に一回、自転しています。

ということは、

場所によって正午になる時刻が少しずつ違います。

もし、

出発した港の「正午の時刻」を正確に知りながら、

今いる場所の正午と比べることができれば、

東西にどれだけ移動したかが分かるはずでした。

しかし当時、

海の上で正確に時を刻み続けられる時計は存在しません。

揺れ、湿気、温度変化は、

時計をすぐに狂わせてしまったのです。

こうして経度は、

長いあいだ

分かりそうで分からない謎として残り続けました。

この問題を解いたのは、

新しい航海術ではなく、

新しい時計でした。

時間が、東西の位置を教えてくれた

東西の位置、つまり経度を知るために必要だったのは、

星でも風でもなく、正確な時間でした。

考え方は単純です。

もし出発した港の時刻を正確に保ったまま航海できれば、

いま目の前の太陽が正午になる時刻との差から、

自分がどれだけ東や西へ移動したのかを知ることができます。

しかしそれは、

言うほど簡単なことではありませんでした。

当時の時計は、

陸の上で使うことを前提に作られていました。

船の揺れ、湿気、温度変化は、

時計をすぐに狂わせてしまいます。

数分のズレが、

海の上では致命的な誤差になりました。

それでも人は、

この問題をあきらめませんでした。

正確な時計さえ持ち運べれば、

海の上でも時間は基準になる。

そう信じて、改良が重ねられていきます。

大きな転機となったのが、

18世紀に登場した航海用の高精度時計でした。

特に、ジョン・ハリソンが作り上げた時計は、

揺れる船の上でも、

驚くほど正確に時を刻み続けました。

二つの時間を比べるという方法

港の時間と、いまいる場所の時間

東西の位置、つまり経度を知るために必要だったのは、

星でも風でもなく、正確な時間でした。

出発した港の時間を、正確な時計に閉じ込めておくと考えてください。

たとえば、

出発地がリスボンだったとします。

出航前に、その港の時刻を時計に合わせます。

この時計は、

航海の途中で決して直さず、

どこへ行ってもリスボンの時間を刻み続けます。

航海の途中、

ある地点で空を見上げます。

太陽がいちばん高く昇った瞬間、

「あ、今ここでは正午だ」と分かります。

これは、今いる場所の正午です。

その瞬間に、

船に積んだ時計を見てみます。

すると、時計は午後2時を指していた――

としましょう。

ここで分かるのは、

この場所の正午が、

リスボンの正午より2時間遅れてやってきた

という事実です。

正午が遅れるということは、

出発地より西へ移動しているということになります。

反対に、正午が早く来れば、

東へ移動していることになります。

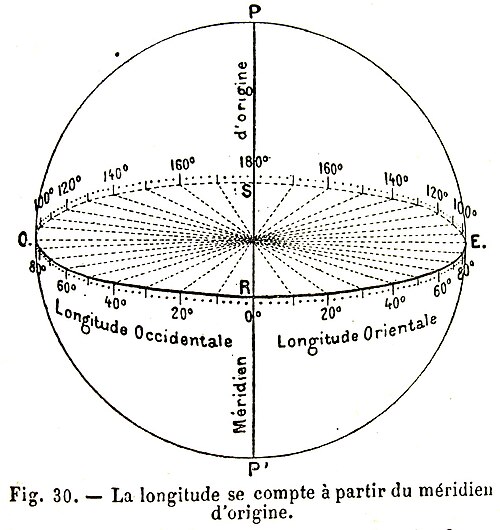

時間のずれが、場所のずれになる理由

地球は止まっているように見えて、

実は一日で一回、ゆっくりと回っています。

一日というのは、24時間です。

つまり地球は、24時間かけて一周していることになります。

ここで、円を思い浮かべてください。

地球を真上から見ると、丸い円です。

円はどれも、一周が360度と決まっています。

地球が24時間で360度回るということは、

単純に言えば、

1時間で円の24分の1だけ回っているということです。

円の24分の1は、

360度を24で割った大きさです。

その結果が、およそ15度になります。

つまり地球は、

1時間ごとに約15度分ずつ回っている、

ということになります。

だから、

正午の時刻に1時間のずれがあれば、

それは地球の上で

横に15度分ずれた場所にいる

という意味になります。

2時間ずれていれば、その倍の30度分。

3時間なら、45度分です。

細かい計算を覚える必要はありません。

大切なのは、

「時間のずれは、そのまま場所のずれになる」

という感覚です。

測れる海に、耐え、応える船が必要だった

外洋に耐えるために、船は姿を変えていった

測れるようになった海に出るためには、

もう一つ、越えなければならない条件がありました。

それは、船そのものが長い航海に耐えられることです。

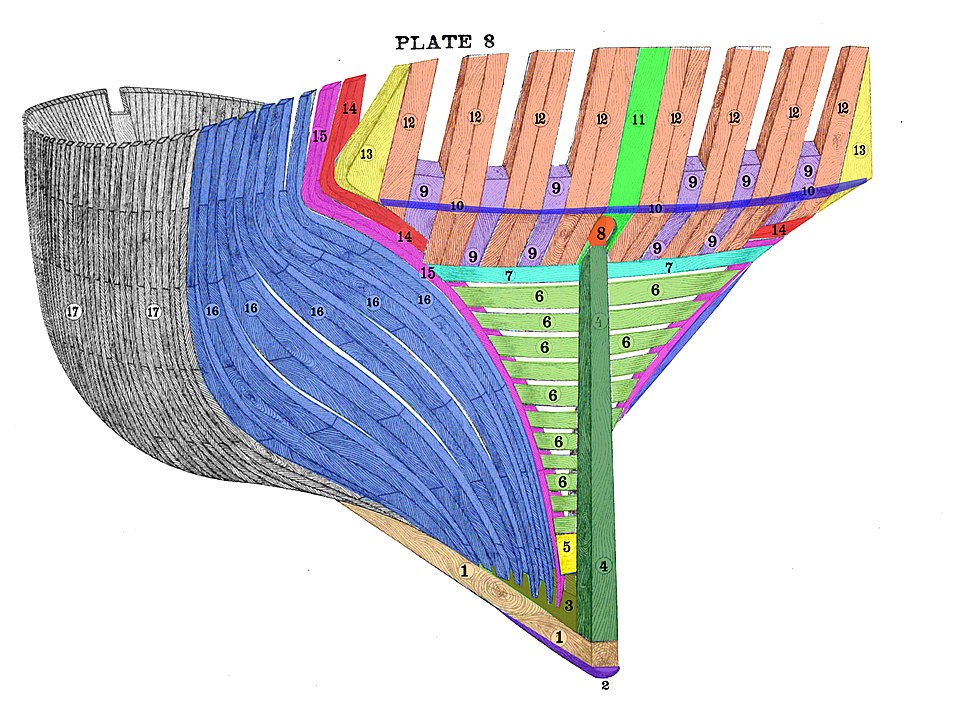

かつての船は、

漁や沿岸の移動を目的としていました。

常に陸が見える範囲を行き来し、

外洋で何日も過ごすことは想定されていません。

しかし外海では、

波は高くなり、風向きは一定ではなくなります。

船は前後だけでなく、横にも大きく揺さぶられました。

この揺れに耐えられなければ、

どれほど正確な航海術があっても意味がありません。

そこで船は、少しずつ姿を変えていきます。

船底は、浅く平らな形から、

波を受け流しやすい形へ。

船体はより頑丈に組まれ、

長い時間、海の上に留まれる構造が試されていきました。

舵も改良されました。

風や波に流されるだけの船から、

進む方向を保てる船へ。

方位や位置を知る技術と、

ようやく噛み合う船が、ここで生まれ始めます。

風に逆らわず、斜めに進むという発想

帆の形の変化は、

船の進化の中でも、特に大きな転換点でした。

それまでの帆は、

風を正面から受けるためのものでした。

追い風には強くても、

向かい風の中では進めません。

風向きが悪ければ、

待つしかなかったのです。

ところがあるとき、

帆を正面ではなく、斜めに張るようになります。

すると、風に逆らっているはずなのに、

船はわずかに前へ進みました。

最初は偶然だったはずです。

帆の張り方が違った。

角度がずれた。

その結果、

「なぜか進めた」瞬間が生まれました。

その小さな変化を、

航海者たちは見逃しませんでした。

理屈は分からなくても、

確かな手応えがあったからです。

こうして残ったのが、三角帆でした。

三角帆は、

風に勝つための帆ではありません。

風を正面から受け止めるのではなく、

横から受け、向きを変えながら進むための帆です。

三角帆は風が帆の横を流れることで、

船は前へ引っ張られるような力を得ます。

これは、

飛行機の翼が空気を切って進むのと

よく似た考え方でした。

ただし、

真正面からの風に向かって

まっすぐ進むことはできません。

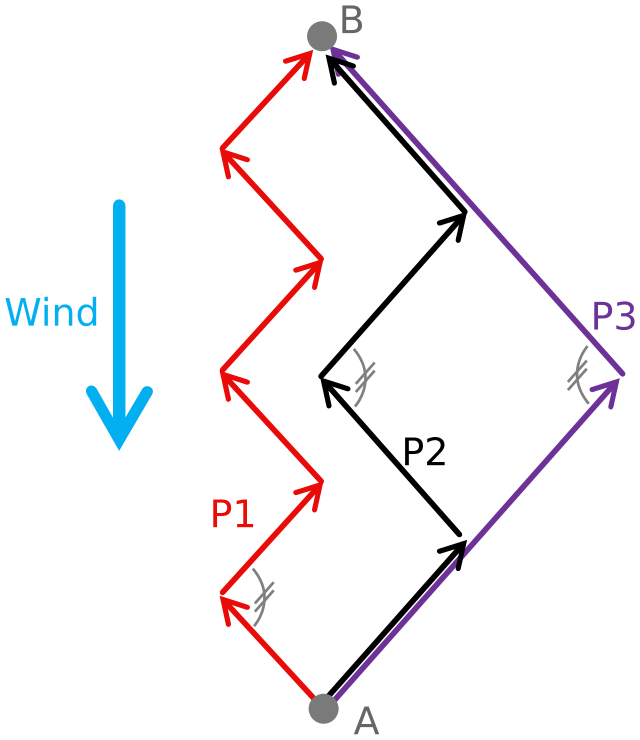

そこで使われたのが、

タッキングと呼ばれる航行方法です

船は、

風に対して斜めの角度で進み、

向きを切り替えながら

ジグザグに前進します。

一見すると遠回りですが、

結果としては

逆風の方向へ進むことができました。

こうして船は、

風に流される存在から、

風と折り合いをつけながら進む存在へと変わっていきます。

まとめ:越えられなかった海が、越えられるまで

かつて海は、人にとって越える場所ではありませんでした。

沿岸を離れれば戻れないかもしれない、

方向も距離も分からない、不確かな世界だったのです。

それが少しずつ変わっていきました。

星を見上げて方位を知り、

時間を基準に東西の位置を考え、

その距離に耐えられる船を作る。

一つひとつは小さな工夫でも、

それらが重なったとき、

海は「恐れる場所」から「理解できる場所」へと姿を変えていきました。

重要だったのは、

誰かが一度だけ遠くへ行ったことではありません。

急がず、試し、引き返し、直し、

得られた知識を次に渡していくことでした。

測る方法が共有され、

判断が記録され、

技術が引き継がれていったからこそ、

次の一歩が可能になったのです。

海を越えたのは、

勇気や根性だけではありません。

世界を数字と仕組みで捉えようとした、

長い時間の積み重ねでした。

越えられなかった海は、

ある日突然、越えられるようになったのではありません。

理解され、測られ、整えられた結果として、

徐々にその境界を失っていったのです。

コメント