※本記事は、妄想の航海記です。

実在の人物や出来事を参考にしていますが、

語られている心情や描写は筆者の想像のものです。

海は、もう珍しいものではなかった。

少なくとも、港にいる限りは。

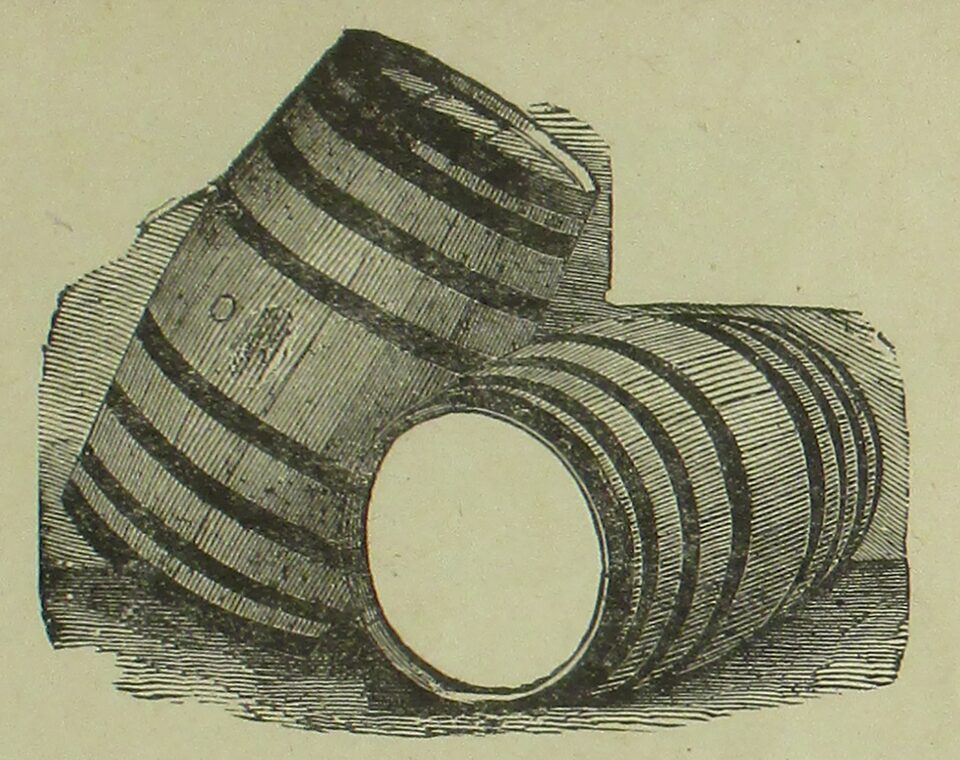

港にはいつも船があり、出航の話や遠くの噂は、日々の仕事や酒の席の話題として当たり前のように行き交っていた。樽を運びながら、杯を傾けながら、誰かが海へ出るという話を耳にすること自体、特別なことではなかった。

それでも――

いざ自分がその一人になると、話は少し違って見えてくる。

私は英雄ではない。

航路を決める立場でもなければ、地図の端に名を残すつもりもなかった。

ただ、その船に乗っていた。

だからこの記事は、大きな発見や栄光を語る航海の記録ではない。

船の上で、揺れの中で、何度も同じ景色を見ながら、私が考えていたこと――

その旅の話である。

特別な理由は、なかった

私の名はトメ・モリム。

船の上では、短く「ツモ」と呼ばれていた。呼びやすいからだろうし、それ以上の意味はない。

海の仕事は、これが初めてだった。これまで私はずっと陸で働いてきたが、その仕事は少しずつ減り、気づけば港に出入りする時間だけが増えていった。

この頃、海に出る話はどこにでもあった。香辛料の噂は酒場でも市場でも聞こえてきたし、「向こう側」にまだ見ぬ土地があるらしい、という話も珍しくなかった。世界は広がっているらしい――そのことだけは、特別な立場にいない私の耳にも届いていた。

船に乗る理由は、たいていこんなところから始まる。

私が船に乗った理由も、そうした話の延長にあった。港には船があり、その船は人手を欲しがっていた。経験は問われなかった。体が動けば、それでよかった。

私は、その空いていた場所に立った。

それが、私と海との最初の関わりだった。

あとから振り返っても、私が船に乗った理由に特別なものは見当たらない。陸の仕事が減り、港には船があり、その船は人手を欲しがっていた。それだけのことだった

はじまった航海

ロープが外され、船は気づかないうちに港を離れていた。誰かが声を張り上げたわけでもなく、大げさな合図があったわけでもない。ただ、足元の揺れがわずかに変わり、岸との距離が少しずつ広がっていくことで、船が動き始めたことを知った。

出航してすぐのうちは、甲板のあちこちで荷の話や寄港地の噂が交わされていた。笑い声も混じり、港にいるときとそれほど変わらない空気が残っていた。正直なところ、その時点では、まだ船に乗ったという実感は薄かった。

それでも、陸が遠ざかるにつれて、船の上の雰囲気は少しずつ変わっていった。声は自然と小さくなり、余計な話は減っていく。誰も何も言わないが、港とは違う時間が流れ始めていることだけは、はっきりと感じられた。

私に最初に渡された仕事は、簡単なものだと言われた。ロープを押さえ、合図があれば離す。それだけでいいという。経験は問われず、やり方も細かくは説明されなかった。

やがて帆が持ち上がり、布が風を受けて重く低い音を立てた。その音をきっかけに、甲板のあちこちで水夫たちが動き出す。周りの者たちは次に何をすべきかを迷う様子もなく、決まった順序に従って体を動かしていた。

ロープが引かれ、帆の形が変わるたびに、船の進み方もわずかに変わっていく。その理由は分からなかったが、手に伝わるロープの張りと足元の揺れによって、船が確実に港を離れていることだけは理解できた。

私は与えられた役目をこなしながら、その変化を黙って受け止めていた。考える余裕はなく、ただ遅れないように体を動かしているうちに、航海はすでに始まっていた。

暗くなってからも

暗くなってからも、船の上の動きが止まることはなかった。ただ、水夫たちの様子は、それまでとは少しだけ変わったように見えた。

何人かは、ときどき空を見上げていた。長く眺めるわけではなく、思い出したように視線を向けては、すぐに元の作業に戻る。誰かは帆の端に触れ、少しだけ引いてから、また元の位置に戻していた。

別の者はロープに手を当て、張り具合を確かめているようだった。何を基準に、何を見ているのかは、私には分からなかった。ただ、その動きには迷いがなく、必要なことだけをしているように見えた。

その間にも、船は同じ向きのまま進み続けていた。

船の中の違和感

同じ仕事を、何度か繰り返していた。ロープを扱い、言われた場所に立ち、合図があれば動く。それだけのことだが、いつからか回数を数えなくなっていた。

昼と夜の区別も、次第にはっきりしなくなっていった。眠る時間と、起こされる時間。その切り替わりだけで、一日が分かれているように感じられた。

ある朝、配られた食事の量が、ほんの少し減っているように思えた。本当に減ったのか、それともこちらが慣れただけなのかは分からない。ただ、そう感じたという事実だけが残った。

水を飲む前に、匂いを確かめる者がいた。何も言わず、ただ鼻を近づけてから口をつける。その様子を見て、私は自分の分を飲み干してから、水樽の位置を確認した。

昨日よりも、底までの距離が短く感じられた。

誰かが指示を出したわけではない。決まりが変わった様子もない。それでも、船の中では、何かが少しずつ違ってきているように思えた。

風が変わったとき

風が、前触れもなく強くなった。急に吹き荒れたというより、気づいたときにはもう、さっきまでとは違う力で船を押していた。

帆が鳴り、甲板に響く音が変わる。それだけで、水夫たちは言葉を交わすことなく動き出した。誰かが指示を出したわけではないが、それぞれが自分の持ち場へ向かっていた。

雨は短かった。空はすぐに暗さを取り戻し、しばらくすると星も、また見えるようになった。

ただ、水をかぶった帆は重く、乾くまでに時間がかかった。そのせいか、動きは昨日よりも鈍く感じられた。体の疲れのせいなのか、風のせいなのかは分からない。

どれだけ進んだのかは、誰にも分からない。戻ってしまった距離も、同じだった。

それでも船は、まだ浮かんでいる。だが、前と同じ場所にいるとは、もう思えなかった。

嵐が去ったあとで

嵐が去った。

風の音は弱まり、帆の鳴る音も、いつもの重さに戻っていた。耳に入ってくる音だけを聞けば、すでに落ち着いたようにも思えた。

だが、甲板に出てきた水夫たちは、すぐには元の動きに戻らなかった。誰かがロープを手に取って確かめ、問題がないと分かってから、ゆっくりと結び直す。別の誰かは何も言わずに帆を見上げ、そのまましばらく目を離さなかった。

壊れたものはなかった。

それでも、合図だけは、必要以上に確認されていた。声に出さず、目配せや短い動きで、同じことを何度も確かめているように見えた。

艦内に戻ると、湿った匂いが残っていた。木と布と海水が混じった、さっきまでの出来事を思い出させる匂いだった。

誰も、不安だとは言わない。だが、何もなかったと言い切る者もいなかった。

嵐は過ぎた。それでも船は、少しだけ重くなったように感じられた。

海賊に追われた話

作業の合間に、古参の水夫がふと思い出したように口を開いた。

「前に一度な、海賊に出くわしたことがある」

誰に向けた言葉でもなかったが、その一言で、何人かの手が止まった。ロープを握ったまま動かなくなる者もいれば、顔を上げたまま、次の言葉を待つ者もいた。

だが、それを見過ごせるほど、海の上は単純ではない。

「最初は、ただの船だと思った」

水夫はそう言って、水平線のあたりを指でなぞった。

「帆は低くて、風を横から受けてた。漁船に見えたんだ」

誰かが、「それで?」と短く促した。

「次に見たときには、もう進路の先にいた」

水夫は、ほんの少し間を置いた。

「速かったわけじゃない。だが、こっちの進む先を、先に読まれていた」

「追われたのか?」

「追いつかれた、と言ったほうが近いな」

水夫は帆を見上げたまま、言葉を続けた。

「艦長はすぐに決めた。戦わない。逃げる、とな」

帆を張り替え、風を正面から受けるようにした。速くはならないが、進み方を読ませないためだったという。

「それで、助かったのか?」

問いかけに、水夫は小さく肩をすくめた。

「たまたまだ。向こうが、別の獲物を選んだだけだ」

話はそこで終わった。だが、私は水平線を見ながら、さっきまでよりも帆の向きが気になるようになっていた。

帰路への意識

配られる食事の量が、誰の目にも分かるほど変わった。ごまかしようのない違いで、残された時間が短くなっていることを、皆が同時に理解した。

誰も口には出さないが、船の中で何かが変わり始めていることだけは、皆が感じ取っていた。

「行きでこれなら」

誰かが、独り言のように言った。

「帰りはどうなる」

別の声が、それに重なった。だが、誰も答えなかった。答えを持っている者が、いなかったからだ。

私は樽の並びを見ながら、進んできた距離ではなく、戻る距離のほうを考えていた。どれだけ先へ行けるかよりも、ちゃんと戻れるのかどうか。そのことが、初めて頭に浮かんだ。

船は、まだ進んでいる。だが、船の中では、すでに帰りの話が始まっていた。

夜の判断

その日の終わり、艦長は甲板に出て、星を見ていた。少し離れた場所には、副長と航海士が立っている。声は低く、言葉も多くはなかった。

だが三人は、同じ星を、同じ時間だけ見ていた。

誰かが星の高さを口にし、別の誰かが指で日数をなぞった。艦長は、それを聞いて一度だけうなずいた。それで話は終わったようだった。

「帆を戻す準備をしろ」

指示はそれだけだった。理由は語られず、進んだ距離も、戻る距離も口にされなかった。

誰も反論しなかった。安堵の声が上がることもなかった。ただ、その判断が覆らないものであることだけは、皆に伝わっていた。

その夜のうちに、船の中では帰りの準備が始まった。何が決め手だったのかは分からない。それでも、戻ることが選ばれたのだという事実だけは、はっきりと分かった。

向きが変わる

空が明るくなってから、合図が出た。大きな声ではなかったが、誰も聞き逃さなかった。

帆が緩められ、張り方が変わる。ロープの流れが、昨日までとは逆になっていく。その変化は一つひとつは小さいが、続けて見ていると、はっきりと分かるものだった。

甲板の動きは、不思議なほど静かだった。慌ただしさはなく、迷いもない。皆、やるべきことを分かっているように、自分の持ち場で手を動かしていた。

私も持ち場を離れず、作業を続けながら、風の入り方が変わったことに気づいた。昨日までとは、体に当たる向きが違う。

船は少しずつ向きを変えていく。急ではないが、確かに、これまでとは違う向きだった。

誰も「帰る」とは言わなかった。それでも、海の見え方は、昨日までとは変わっていた。進んでいたはずの航海が、いつの間にか戻る航海に変わっていたことを、そのときになって理解した。

戻る航海

帰りの海は、行きとは少し違って見えた。風は追い風になり、帆の鳴る音も、どこか穏やかだった。同じ船、同じ海のはずなのに、受け取り方だけが変わっているように感じられた。

船の中は静かだったが、重苦しさはなかった。水は相変わらず大切に扱われ、食事の量が増えたわけでもない。それでも、それを口に運ぶ速さは、行きの頃より少し戻っていた。

誰かが母港の話をした。港の匂いのことや、陸に上がったら何を食べるかといった、取り留めのない話だった。大きな声ではなく、笑い声も控えめだが、それで十分だった。

私は甲板で海を見ながら、航海とは遠くへ行くことだけではないのだと知った。戻ることを選ぶ判断も、海の上では確かな仕事なのだ。

船は、母港へ向かって進んでいる。

それだけで、十分だった。

港にて

港が見えたとき、特別な声が上がることはなかった。帆は畳まれ、ロープはいつもの位置に戻される。ただ、それだけの作業が淡々と続いた。

誰かが言った。

「次は、もっと先まで行けるかもしれないな」

それは希望でも、後悔でもなかった。ただの、次の話だった。ここで終わった航海を惜しむでもなく、誇るでもない、いつもの調子の言葉だった。

私は甲板を離れ、港の匂いを吸い込みながら、この航海のことを思い返した。遠くへは行かなかった。だが、何も残らなかったわけでもない。

判断し、引き返し、無事に戻る。それもまた、航海のひとつなのだと、今なら思える。

この船は、また出るだろう。

私も、そのときは、また乗る。

それだけの話だ。

コメント