ティムールという名前を聞いたことがあるでしょうか?彼は14世紀に中央アジアで広大な帝国を築いた人物で歴史に大きな影響を与えました。ティムールの人生は、まさに「逆境からの成功」の物語です。ティムールが築いた帝国は、現代のイランやインド、さらにはロシアの一部にまで及びました。

ティムールの偉大さは戦争だけではありません。彼は征服した都市に新しい文化や建築をもたらし、特にサマルカンドなどの都市はその美しい建築で名を馳せました。また、ティムールは帝国を強化するために、学問や芸術にも力を入れました。そのおかげで、彼の時代の文化は今でも影響を与えているのです。

【ティムール帝国の首都、サマルカンドのレギスタン広場】

帝国の始祖、ティムール:戦乱の世を駆け抜けた征服王

ティムールの人生は、戦いと野望に彩られた壮大な物語です。1336年、中央アジアのサマルカンド南部の村で生まれたティムールは貴族の血筋を持たない無名の戦士に過ぎませんでした。しかし、彼は持ち前の知略と軍事的才能を武器に、一代で世界を揺るがす帝国を築き上げることになるのです。

【サマルカンドのアムール・ティムール像】

混乱の時代

ティムールが生まれた14世紀の中央アジアは、まさに混沌の渦中にありました。かつてこの地を支配していたモンゴル帝国の輝かしい時代は終わりを迎え、各地で王朝が分裂し、部族同士が覇権を争う混乱の時代となっていたのです。

国境線は常に変動し、昨日までの盟友が今日の敵になるような不安定な状況が続いていました。そんな時代に生まれたティムールは、まさに「武力こそがすべてを決める」世界で育ちました。

モンゴル帝国とその崩壊

わずか100年前、中央アジアはチンギス・ハン(ジンギスカン)率いるモンゴル帝国によって統一されていました。

チンギス・ハンの死後、モンゴル帝国は四大ハン国に分かれましたが、そのうちティムールの生まれた地を支配していたのがチャガタイ・ハン国です。

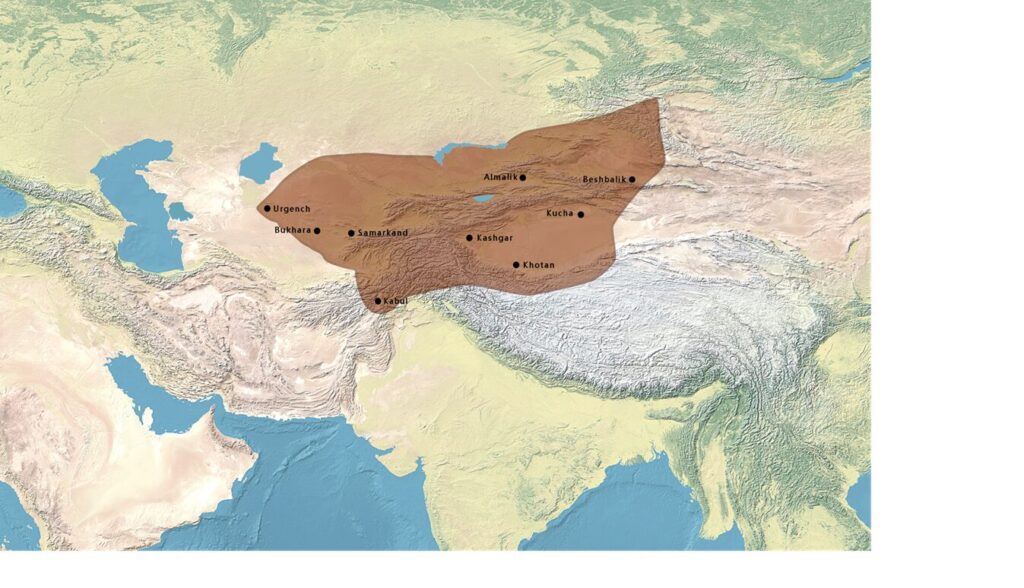

【1300年頃のチャガタイ・ハン国】

チャガタイ・ハン国はモンゴル帝国の伝統を受け継ぎ、広大な領土を治めていました。しかし時が経つにつれ、モンゴル人支配者とテュルク系遊牧民、さらには定住農耕民との間で文化や政治の対立が激化し、次第に国家は分裂の危機に瀕することになります。

こうした状況の中で、チャガタイ・ハン国はやがて東西に分裂してしまいます。ティムールが生まれる頃には、すでにこの王国はかつての統一性を失い、東チャガタイ・ハン国(モグーリスタン)と西チャガタイ・ハン国(マー・ワラー・アンナフル)に分裂していました。

こうした状況はティムールにとって大きなチャンスでもありました。強力な統治者がいない中で、戦争の勝者がそのまま権力を握ることができる時代だったのです。彼はこの混乱を利用し、戦場での機転と勇敢さを示すことで次第に頭角を現していくことになります。

戦場で輝く若き戦士ティムール

ティムールが生まれたマー・ワラー・アンナフル(現在のウズベキスタン、タジキスタン、カザフスタン南部)は、特に混乱が激しい地域でした。この地域はモンゴル帝国の重要な拠点の一つであり、サマルカンドやブハラといった交易都市が栄えていました。しかし、14世紀にはこの地をめぐる争いが激化し、各地の軍閥が領土を奪い合う状態になっていたのです。

モンゴル系のハンは 名目的に存在していたものの、実権を握るのは地元の軍閥や部族長たちでした。彼らは互いに敵対し、時には同盟を結びながらも、最終的には覇権を争いました。こうした混乱の中で、ティムールは最初は一介の戦士として戦いに参加していましたが、その戦術的な才能と冷静な判断力が徐々に周囲に認められるようになっていきます。

しかし、彼の人生には大きな試練が待っていました。20代の頃、ある戦闘で右足と右手に重傷を負い、片足を引きずる体となってしまいます。 だが、この逆境こそが彼を戦術家として成長させるきっかけともなりました。自ら剣を振るうよりも軍を巧みに指揮し、敵を翻弄する方法を身につけたティムールは次第に軍事指導者としての名声を高めていきました。彼の名はしだいに広まり、「若き天才指揮官」として知られるようになっていったのです。

新たな帝国の夜明け

軍事的な才能を発揮する一方で、ティムールは政治的な駆け引きにも長けていました。マー・ワラー・アンナフルの混乱を生き抜くには、戦闘だけでなく、巧みな交渉や同盟が不可欠でした。彼は有力な部族や軍閥と交渉し、時には協力し、時には裏切りながら、着実に自らの地位を築いていきました。

この時期、ティムールはアミール・フサインという有力な軍閥の指導者と同盟を結ぶびます。フサインはかつてマー・ワラー・アンナフルを支配していた有力者カザガンの孫であり、ティムールにとっては頼れる盟友でした。しかし、両者の関係は次第に緊張をはらみ、最終的には対立へと発展していくことになります。

同盟当初、ティムールはフサインと共に幾度も戦場を駆け抜けました。しかし、やがてフサインの強引な支配体制に不満を抱くようになります。ティムールは部族間の対立を巧みに利用し、フサインの支持基盤を崩しながら自らの勢力を強めていき、ついにフサインに代わってマー・ワラー・アンナフルの覇権を握ることに成功するのです。

この出来事はティムールにとって大きな転機となしました。彼は単なる軍団長ではなく、一国を統治する支配者としての地位を確立し始めたのです。これにより、彼は中央アジアの覇者としての第一歩を踏み出し、次なる戦いへと進んでいくことになります。

栄光への道

サマルカンドを拠点に:中央アジアの覇者へ

ティムールがマー・ワラー・アンナフルの政権を握ったのは1370年のことでした。彼はまず中央アジアの要衝であるサマルカンドを自らの帝国の首都に定め、軍備を整えると同時に交易路を支配し経済力を高めました。。また各地から著名な学者や職人を集め、都市の発展と文化の繁栄を促しました。これによりサマルカンドは、ティムール帝国の軍事・経済・文化の中心地として栄えることとなります。

モグーリスタン遠征:東方の脅威を排除

中央アジア東部のモグーリスタン(東チャガタイ・ハン国)は、ティムールの勢力にとって長年にわたり脅威でした。モグーリスタンは遊牧騎兵を中心とした高い機動力を有し、マー・ワラー・アンナフルへの侵攻を繰り返していたのです。ティムールは敵の牧草地や補給拠点を徹底的に攻撃し、遊牧民の軍事力を弱体化させました。また、内部分裂を誘発して部族間の協力を阻害することで、最終的にモグーリスタンの力を抑え込み、東方の安定化を実現しました。

ホラズム遠征:交易の要衝を掌握

次にティムールが目を向けたのは西方に位置するホラズム地方でした。ホラズムは重要な交易拠点であり、シルクロードの要所でしたが、ティムールの支配を拒み度々反乱を起こしていました。1388年、ティムールはホラズムの中心都市ウルゲンチを攻略し、反抗する住民をサマルカンドに強制移住させるなど厳しい処置を行いました。これによりホラズムは完全に制圧され、中央アジアの交易路を掌握することに成功しました。

ペルシア遠征:西アジアへの進出

ティムールはさらに西方のペルシア(現イラン)へと侵攻を始めます。当時のペルシアはイルハン朝崩壊後、多数の地方政権が分立する混乱の状態にありました。ティムールはこの分裂を巧みに利用し、一つ一つの都市を順番に攻略していきました。抵抗する都市に対しては厳しい処罰を行い、一方で、優れた学者や職人たちをサマルカンドに招き、文化の振興も図りました。この遠征によりティムールは西アジア全域を支配下に置き、帝国の版図を大きく拡げることに成功しました。

インド遠征:富と名声を求めて

1398年、ティムールはさらに南のインドへと軍を進めました。標的は当時北インドを支配していたデリー・スルタン朝です。デリー・スルタン朝は戦象を中心とした強力な軍隊を持っていました。それに対してティムールはラクダに大量の干し草を載せ、それに火を放ったうえで敵の戦象に突撃させるという奇策で勝利を収めます。首都では莫大な財宝を略奪し、サマルカンドへ持ち帰りました。この遠征によりティムール帝国の経済基盤は一段と強固になりましたが、インドの直接統治を行うことはなく一時的な侵攻にとどまりました。

中東遠征:シリア・イラクの攻略

インドから戻ったティムールは次に中東地域への進出を開始します。1399年から1401年にかけてバグダードやダマスカスなど中東の重要都市を攻略し、地中海東岸にまで勢力を拡大しました。しかし、抵抗する都市には数万人を虐殺するなど容赦なく破壊行為を行い、支配地域に恐怖をもたらしました。こうした征服により、中東においてもティムールの影響力が確立され、やがてオスマン帝国との対立へとつながっていきます。

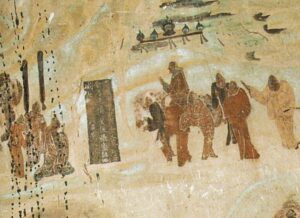

【ティムール帝国の勢力圏】

オスマン帝国との対決前夜

ティムールの急激な勢力拡大は、小アジアを支配するオスマン帝国との衝突を避けられない状況へと導きました。当時のオスマン帝国スルタン、バヤズィト1世も東方への拡大を進めていたため、両国の対立は必然でした。ティムールはオスマン帝国の動きを牽制するために、小アジアの諸侯と同盟を結び、軍備を整えます。

こうして1402年、ティムールとオスマン帝国の運命を決する「アンカラの戦い」が幕を開けようとしていたのです。

アンカラの戦い―二人の覇者が激突した日

1402年、ティムールの軍勢はついに小アジア(現在のトルコ)のアンカラ近郊で、オスマン帝国のスルターン、バヤズィト1世の大軍と対峙しました。当時のオスマン帝国は、バルカン半島から小アジアに至る広大な領土を支配し、急速に成長を遂げていました。その勢いはティムールにとっても無視できない脅威だったのです。この決戦は、単なる領土争いではありませんでした。それは東西を制覇した二人の偉大な支配者による覇権争いだったのです。

ティムールは事前に周到な準備を行いました。まず、小アジアの諸侯を味方につけ、オスマン帝国を孤立させました。さらに戦いの直前、ティムール軍は巧妙な陽動作戦を展開します。バヤズィト1世の軍は灼熱の夏の中、ティムール軍を追って行軍を続けましたが、その道中で水源をティムール軍に押さえられ、兵士たちは疲労と渇きで士気を失いました。

ついに戦闘が始まると、ティムール軍はオスマン軍の背後を攻撃するなど巧みな戦術を展開。さらに、オスマン軍の一部だった小アジア諸侯の兵がティムール側に寝返ったことで戦局は決定的になりました。バヤズィト1世は捕虜となり、オスマン帝国は一時的に大混乱に陥ります。

アンカラの戦いはティムールの軍事的才能の頂点を示すものでしたが、その勝利はオスマン帝国のみならず、ヨーロッパにも衝撃を与え、世界史の流れを大きく変える一戦となったのです。

幻の明遠征―ティムール最期の野望

1404年、ティムールはすでに中央アジアから西アジアにかけて広大な領土を支配していました。しかし彼の野望はまだ満たされていませんでした。次に彼が目指したのは東方の大帝国、中国の「明」でした。明は当時、永楽帝の下で安定と繁栄を享受しており、その豊かな富と文化的な成熟度はティムールにとって魅力的な目標でした。

ティムールは明帝国を攻略するため、約20万人とも伝わる大軍を動員しました。彼は兵士の訓練を入念に行い、補給路の整備、情報収集など遠征に向けて完璧な準備を進めていました。ティムールはこの遠征を成功させ、自らの帝国を東アジアまで広げようと計画していたのです。

しかし、ティムールのこの壮大な計画は幻となってしまいます。1405年、中国遠征に向かう途中のオトラル(現在のカザフスタン南部)でティムールは病に倒れ、そのままこの世を去りました。

もしティムールが生きて明への遠征を成功させていたら、世界史は大きく変わっていたかもしれません。こうしてティムールの最後の野望は幻となり、彼の帝国もやがて新たな運命を迎えることになるのです。

ティムールの死後―分裂と混乱、そして文化の開花

ティムールは1405年、中国への遠征途上で突然世を去りました。彼の死は巨大なティムール帝国に深刻な混乱をもたらしました。偉大な支配者を失った帝国では、後継者争いがすぐに勃発します。ティムールの息子や孫たちが帝位を巡って激しく争ったため、広大な帝国は急速に分裂してしまったのです。

しかし、この混乱もやがて収まります。ティムールの息子シャー・ルフや孫のウルグ・ベクが中心となり、分裂した帝国を再び統一しました。特にシャー・ルフはヘラートを中心に統治を行い、安定した政治のもとで芸術・学問・文化を奨励しました。ウルグ・ベクも天文学をはじめとする科学研究に力を入れ、サマルカンドを世界有数の学術都市に育て上げます。この時期のティムール帝国は「ティムール朝ルネサンス」とも呼ばれる文化の黄金期を迎えたのです。

しかし、その繁栄も長くは続きませんでした。1507年には中央アジアを征服したウズベク人のシャイバーニー朝によって滅ぼされます。しかしティムールの血脈は途絶えず、彼の子孫であるバーブルがインドへ渡りムガル帝国を建国しました。ティムールの遺産は、こうして新たな帝国へと受け継がれていったのです。

歴史に刻んだ遺産―破壊と再生が生んだ文化の融合

ティムール帝国は、その征服活動を通じて、中央アジア、西アジア、南アジアにかけて広大な領土を築きました。彼の軍事行動は都市を破壊し、時に残虐でしたが、その破壊の裏には興味深い文化交流の物語がありました。

ティムールの征服は、単なる破壊だけに終わりませんでした。征服された土地から多くの学者、芸術家、職人がサマルカンドへ集められました。その結果、それまで分断されていた各地の文化や技術が交流し、融合したのです。このような状況は、ティムール朝ルネサンスと呼ばれる中央アジア史上稀に見る文化の黄金期を生み出しました。

つまりティムール帝国は、単に広大な帝国を築いただけではなく、破壊を再生につなげることで、異なる文化同士を融合させ、新しい文化を誕生させました。その遺産はムガル帝国やオスマン帝国へと受け継がれ、現代の中央アジアの文化にも深く根を下ろしています。ティムール帝国が歴史に刻んだ最も重要な足跡とは、この「破壊と再生が生み出した文化の融合」だったのかもしれません。

コメント